Kompas.id – Proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebagian besar guru yang sekarang disebut profesional— karena telah memiliki sertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan profesi—sesungguhnya tak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Para guru pada umumnya mengajar secara konvensional dengan proses pembelajaran satu arah. Sedikit sekali dijumpai guru yang mendorong murid untuk mengembangkan penalaran dan fantasinya melalui kegiatan bertanya, berdialog, dan memecahkan berbagai masalah. Jika dari model pembelajaran yang menjemukan dan tak imajinatif itu kita mengharapkan sesuatu yang dapat mengembangkan sikap dan kecakapan abad 21 bagi negeri yang konon akan menghadapi era revolusi industri keempat (Era 4.0) dan bonus demografi, maka gambaran ini tidaklah begitu menggembirakan, meskipun dasar-dasar normatif untuk pembelajaran aktif dan produktif telah lama ada dalam aturan pendidikan kita.

Guru sebagai pendidik yang mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri seperti didefinisikan oleh UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masih terabaikan. Demikian pula teori pembelajaran dan pendekatan Kurikulum 2013 yang mengharuskan para guru mengamati kebutuhan, kemampuan, bakat dan minat para murid secara perorangan sehingga dapat dikembangkan beragam potensinya, masih jauh panggang dari api.

Sekiranya para guru dipandang gagal dalam melaksanakan reformasi pembelajaran dan dengan profesionalismenya belum mampu memenuhi apa yang diperlukan masyarakat modern abad 21, tidaklah berarti mereka sepenuhnya harus dipersalahkan. Para guru memang operator terpenting dalam pembelajaran, tetapi dalam sistem birokrasi pendidikan Indonesia yang panjang dan berbelit, mereka merupakan mata rantai paling ujung yang harus menerima dan menjalankan begitu saja berbagai kebijakan di atasnya.

Kebijakan profesionalisme, melalui berbagai insentif di antaranya tunjangan profesi, telah membuat kesejahteraan sebagian guru meningkat. Namun, dugaan bahwa jika kesejahteraan membaik, maka kinerja guru akan meningkat pula, ternyata tidaklah berlaku. Memberikan insentif, tanpa disertai pengelolaan motif dan kinerja bukan saja tidak efektif, tetapi juga dapat menambah kesibukan yang melenakan kewajiban serta merusak mentalitas para guru. Alhasil, para guru tak lebih dari sekadar menjalankan kerja rutin dengan menganggap pendekatan dan pembelajaran konvensional sebagai praktik pedagogi yang baik. Hanya itu yang diketahui mereka sejak awal dan tak pernah mendapatkan pencerahan serta pembaruan selama menjadi guru.

Pemerintah pusat dan daerah, barangkali karena keterbatasan dana, keterbatasan pengetahuan atau karena alasan politis, lebih suka membuat beragam kebijakan kasat mata dan berjangka pendek seperti membangun gedung, peralatan, kurikulum, dan administrasi daripada kebijakan substansial mengimplementasikan pembaruan model pembelajaran.

Padahal inti dari proses pendidikan dan hasil akhir dari seluruh rencana pendidikan letaknya sangat tergantung pada pendekatan, metode, dan proses mengajar serta aktivitas belajar yang mengikutinya. Biaya mahal untuk gedung dan lain-lainnya sejatinya hanya dibenarkan sejauh menunjang proses utama tersebut dan penambahan anggaran tanpa menghasilkan perbaikan proses pembelajaran hanya berarti pemborosan.

Profesi mengajar

Bagian tersulit dan berlarut-larut dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran adalah mengubah kebiasaan dan sikap suatu generasi guru yang telah lama terbentuk. Lima belas tahun sudah, ide mengubah dan memperbaiki mutu pembelajaran dengan meningkatkan performa dan kinerja guru dipatrikan dalam UU Sisdiknas. Ide itu, kemudian dikemas dan dioperasionalisasikan dengan sebutan “profesionalisme” dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya mutu guru diobyektivikasi melalui kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi guru. Namun bergeming.

Kebijakan profesionalisme guru telah menghebohkan situasi pendidikan kita, seolah-olah suatu perubahan penting telah terjadi dalam substansi profesi mengajar. Padahal kenyataannya tidak. Bagaimana hendak berubah jika berbagai program yang dijalankan tak menyentuh faktor-faktor esoteris kepribadian yang men-drive kinerja guru. Kepribadian guru yang jadi salah satu kompetensi dari empat kompetensi yang ditetapkan adalah sangat menentukan performa guru.

Aktivitas perkuliahan di salah satu ruangan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih di Jayapura, Kamis (8/3). Tampak Pembantu Dekan 1 Yan Dirk Wabiser selaku dosen yang mengajar mata kuliah Metode Penelitian Sosial kepada para mahasiswa.

Bagaimanapun cakapnya kompetensi pedagogis dan dalamnya kompetensi profesional guru, bila kepribadiannya buruk seperti kurang bertanggung jawab, pemalas, jumud, tak berjiwa penolong, materialistik, pemarah, egosentris, diskriminatif dan tak demokratis, membuat pembelajaran/pendidikan tak akan efektif.

Sebaliknya, seorang guru yang roh keguruannya “hidup” akan running sendiri melengkapi beragam kekurangannya dalam kompetensi lainnya. Penyempurnaan diri berkelanjutan (continues improvement) merupakan prinsip utama profesionalisme yang letaknya di dalam pribadi seorang guru. Sayangnya kompetensi kepribadian yang seyogianya sebagai basis pengembangan kinerja guru belum tersentuh dalam gebyar profesionalisme selama ini. Suatu pertanyaan yang kiranya perlu diperjelas untuk menangani kinerja guru, adalah mengapa para guru mengajar dengan cara yang mereka lakukan itu?

Ini menyangkut latar belakang, proses pembentukan, dan pengembangan kepribadian guru. Meskipun data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tahun 2015 menunjukkan perkembangan menggembirakan bahwa tiga dari 10 pelajar usia 15 tahun Indonesia ingin menjadi guru, sesungguhnya, sejak dulu profesi mengajar tidaklah dipandang bergengsi kecuali di masyarakat pedesaan. Ketika Pemerintah Belanda pada pertengahan abad 19 mulai mendirikan sekolah kejuruan (vakscholen), anak kalangan priayi dan orang kaya pribumi lebih tertarik kepada “Sekolah Radja” (Hoofdenscholen/Sekolah Calon Pegawai Sipil Pribumi) ketimbang masuk Sekolah Pelatihan Guru Pribumi (Kweekschool).

Kecenderungan itu tampaknya terus berlanjut, Sekolah pendidikan guru (SGA, SPG) dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK, dulu IKIP) dianggap berkedudukan lebih rendah dibandingkan dengan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi non keguruan. Kebanyakan siswa yang memiliki prestasi akademik terbaik tidak tertarik masuk institut yang mencetak guru.

Data OECD di atas juga menyebutkan bahwa para siswa yang berharap akan berkarier sebagai guru pada umumnya memiliki nilai matematika dan kemampuan membaca (reading skills) lebih rendah dibandingkan murid yang bercita-cita menjadi profesional selain guru.

Selain itu, menurut Profesor Beeby (1987), sekitar 80 persen mereka yang masuk ke lembaga pendidikan guru di Indonesia adalah para siswa/mahasiwa yang berlatar belakang ekonomi lemah. Pada umumnya mereka tak berminat menjadi guru, tetapi karena gagal masuk ke sekolah/perguruan tinggi yang lebih prestisius non keguruan atau karena di institut keguruan biayanya lebih murah atau tersedia beasiswa/ikatan dinas.

Belakangan, seperti tergambar dari data OECD dan data Bank Dunia (2012), sejak penghasilan guru membaik (karena adanya tunjangan profesi guru) minat anak muda menjadi guru meningkat, sehingga kita menyaksikan 69,4 persen dari peserta SBMPTN dan 49,5 persen peserta SNMPTN tahun 2013 menjatuhkan pilihan utamanya pada LPTK (Kompas, 9/7/2013).

Dengan latar belakang sosial dan intelektual yang sebenarnya kurang memadai, calon guru dipersiapkan dalam sebuah proses pendidikan yang tak cukup demokratis/dialogis yang memungkinkan tumbuhnya kebanggaan profesi, terbentuknya kepribadian kuat, dan terasahnya kemampuan berpikir analitis/kritis.

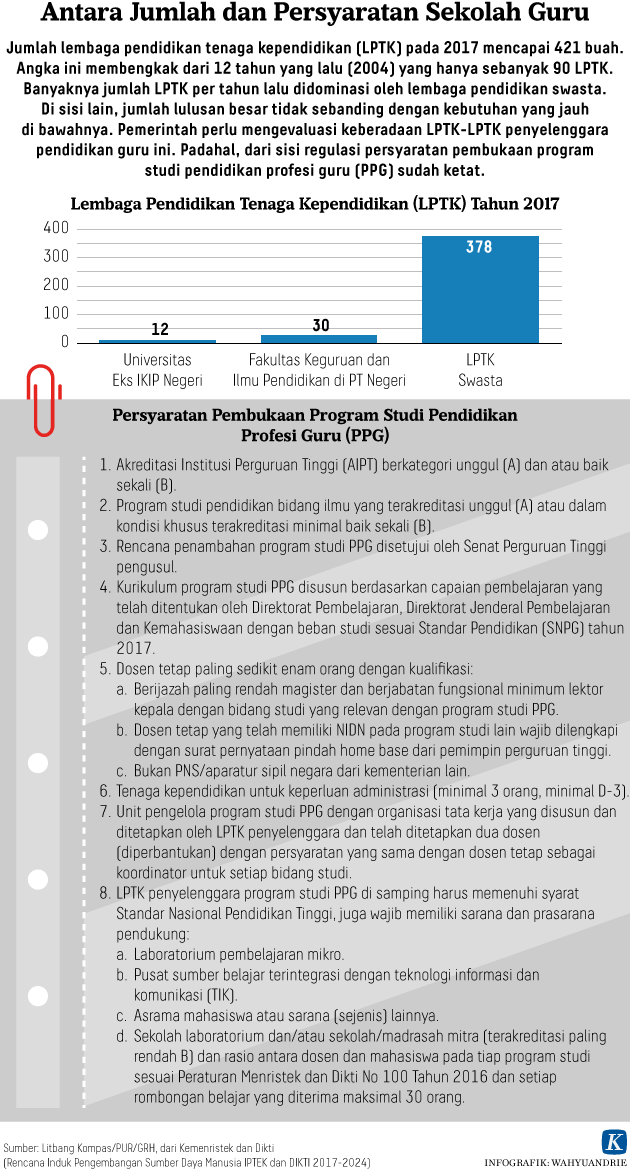

Situasi pendidikan guru yang tradisional itu terus berlangsung hingga dewasa ini meski di sana-sini ditunjang oleh bermacam teknologi pembelajaran. Kemerosotan kualitas pendidikan guru bahkan kini menuju titik ekstrem sehubungan dengan banyaknya LPTK yang tidak berkualitas (Data Kemristekdikti: ada 422 LPTK, 41 Negeri/PTN selebihnya LPTK Swasta. Yang PTN, program studi terakreditasi A hanya 7 persen, akreditasi B 35 persen, dan C 23 persen, dan 35 persen lagi belum terakreditasi. Yang swasta tentu lebih parah).

Setelah puluhan tahun bertugas, sebagian besar guru di seluruh tanah air tak mendapatkan pelatihan (inservice training) sehingga mereka bertugas seperti menjalankan “ritual” kuno dengan penampilan yang lesu dan buku-buku yang lusuh. Tahun 2006/2007 pemerintah mulai menjalankan program sertifikasi portofolio sebagai satu bagian penting dari “profesionalisme” yang kemudian diikuti serangkaian program yang secara kualitatif kurang berdampak positif seperti Uji Kompetensi Guru (UKG), program Guru Pembelajar (GP), dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Untuk perbaikan mendasar dan luas, redesain LPTK merupakan suatu keniscayaan. Sejak perubahan IKIP jadi universitas tahun 1999, penataan LPTK sebenarnya telah dimulai. Sayangnya, reformasi itu seperti tak terkonsepkan secara utuh dan berjalan terpotong-potong. Berlanjut dengan UU Guru dan Dosen (GD) 2005 yang seyogianya LPTK hanya menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan tidak lagi menyelenggarakan pendidikan calon guru pada strata satu (S1), juga tidak berjalan baik.

Pembenahan LPTK dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)-nya harus diikuti oleh strategi pengembangan kualitas yang utamanya melalui perbaikan sistem rekrutmen dan proses pembelajaran calon guru. Meningkatnya minat anak muda untuk menjadi guru, dapat dijadikan titik tolak (starting point) pembenahan dengan melakukan penyeleksian yang lebih baik.

Tantangan di depan mata

Diperlukan komitmen para pihak terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, untuk menjalankan program konkret yang tak biasa (unusual) dalam penyiapan dan pengelolaan guru menghadapi dimensi tantangan yang juga tidak biasa.

Tantangan pendidikan di depan mata sekarang ini adalah rendahnya kemampuan murid-murid kita, khususnya dalam “berpikir” (tingkat tinggi). Untuk mengatasi masalah ini hal utama dan pertama bukanlah memberikan kemampuan guru menggunakan teknologi mutakhir yang serba canggih, tetapi bagaimana kita mengubah pola pikir dan membuka cakrawala sehingga terbentuk (calon) guru berkepribadian baru yang mampu menyelenggarakan pembelajaran “dialogis.”

Maka proses pembelajaran termasuk pemagangan semasa di LPTK dan PPG harus merupakan stadium pemerdekaan dan penguatan kepribadian calon guru.

Sementara itu, untuk guru dalam jabatan peran aktif pemerintah daerah sangat dinantikan. Program pelatihan kompetensi guru, terutama kompetensi kepribadian yang diproyeksikan dengan revitalisasi asosiasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) serta asosiasi guru lainnya perlu diprioritaskan dengan anggaran memadai. Stagnasi yang kita alami 15 tahun belakangan ini di antaranya karena lemahnya komitmen pemda terhadap pemajuan pendidikan. Pendidikan merupakan urusan yang diotonomikan, namun implementasinya di daerah selama ini, pendidikan lebih banyak dimanipulasi dari sisi penganggarannya, dan dipolitisasi di saat pemenangan pilkada saja.

Mohammad Abduhzen, Ketua Litbang PB PGRI